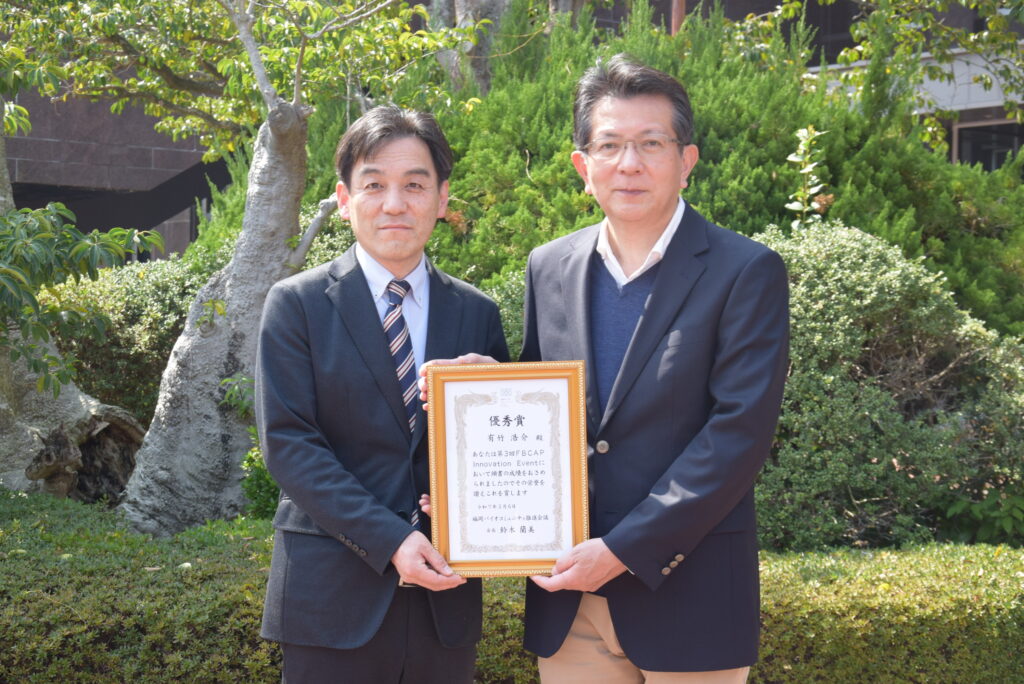

第一薬科大学薬学部の有竹浩介教授(薬品作用学分野、写真右)が、3月にウェブ上で開かれた、優れた研究成果やビジネスプランを発表した研究者らに授与される「FBCAP(エフビーキャップ)」のイノベーションイベントで優秀賞を受賞しました。筋力低下や運動機能の障害が進行する難病のために開発した治療薬が事業化できる可能性が認められ、有竹教授は「基礎研究の成果が評価され、研究者冥利に尽きます」と喜んでいました。

FBCAPとは、内閣府が認定した「福岡バイオコミュニティ」が主催する福岡県内のライフサイエンス分野で研究者らの有望な技術のアイデアや発見を早期に社会へ提供するため、支援している「福岡バイオコミュニティ・アクセラレーションプログラム」(Fukuoka Bio Community Acceleration Program)のこと。

有竹教授が発表したのは「ユビキチン-プロテアソームシステムを利用した革新的デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)治療薬の開発」。

DMDは筋肉の細胞膜を安定化させるジストロフィンというタンパク質が欠損すると、筋力低下や運動機能の障害が進行して起こる遺伝性疾患です。主に男性が発症し、何も施さないと寿命は20歳まで、人工呼吸器をつけても30歳ぐらいまで生きられるか―という難病で、最終的には心筋梗塞や心不全で亡くなるそうです。

ところで体内にはもともと細胞1個1個に不要になったタンパク質を分解する「ユビキチン-プロテアソームシステム」(UPS)という仕組みが備わっていて、細胞内にあるタンパク質の「品質管理」を行っています。このシステムは、不要あるいは異常なタンパク質を効率的に除去するために不可欠です。

有竹教授はDMDの患者によって病気の進行度や重症度が違っており、他にも要因があると考え、このUPSに注目。マウスによる実験によってDMDの進行に関わるタンパク質のみを意図的に分解するよう「目印」をつける薬を開発しました。根本的な治療ではありませんが、できるだけDMDを悪化させない効果があるそうです。

審査員からは「DMDは難病のひとつで、有効な治療薬が少ない疾患であり、明らかな医療ニーズがある。技術の革新性としては現時点で先頭を走っている」などと評価を受けました。

有竹教授は「今回の薬は心臓に対してかなり効果が見込まれ、健康な人と同様に歩くことは無理かもしれないが、50~60歳ぐらいまでは生きられる可能性がある。今後は毒性の有無や次世代に影響がないかなど、安全性を確認していく流れになります。創薬が実現化し、DMDで苦しむ患者さんを救いたい」と話していました。